573歲的八里橋今年擬啟動修繕

| 2019-03-18 17:28:06??來源:中國新聞網 責任編輯:吳靜 吳靜 |

|

573歲的八里橋今年擬啟動修繕 這里是大運河遺產區界樁所在地 目前市交通委尚未將老橋移交給文物部門

▲573歲的八里橋,橫跨于通惠河上

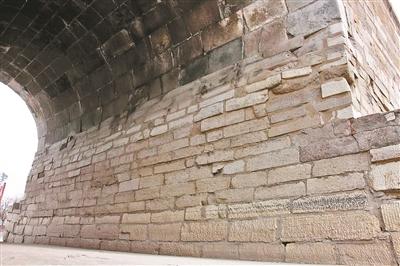

▲八里橋中孔西南角“歪閃”明顯

▲古橋四角的燕翅墻上各有一只鎮水獸,成為八里橋的點睛之筆 在北京市朝陽區管莊鄉八里橋村東南,全國重點文保單位、始建于明代的永通橋靜靜地橫跨在通惠河上。作為北京現存三大古石橋之一,這座俗稱“八里橋”的573歲古橋目前仍服務于市政交通,這也為它積存了不少傷病。為延長文物壽命,文物部門計劃今年啟動對八里橋的修繕工程。而在老橋西側,作為“接班人”的八里橋新橋建設工程已近尾聲,預計今年5月可正式通車。 北京青年報記者從朝陽區文委了解到,目前八里橋的修繕方案已報國家文物局進行審批。待交通部門啟用新橋、將老橋移交給文物部門后,修繕工程便將啟動,此后古橋將不再通行機動車。此外,文物部門還在設想為這座極具傳奇魅力的古橋建立紀念館。 現狀 八里橋將完成新老交替 屆時老橋不再通行機動車 始建于明正統十一年(公元1446年)的永通橋位于朝陽區管莊鄉八里橋村東南方向,南北橫跨于通惠河上,因地處通州城西八里處,又被稱為八里橋。被譽為“通州八景”之一的永通橋于2013年升級為全國重點文保單位,2014年錄入世界文化遺產京杭大運河的文物名錄。 盡管文博工作者多稱其本名永通橋,但古橋周邊的地鐵站、京通快速路收費站、學校等均以八里橋命名,可見還是八里橋的名字更加響亮。八里橋橋長約50米、寬約16米,橋的四角燕翅墻上各匍匐著一只石雕鎮水獸,有股不怒自威的霸氣,加上橋欄望柱上60多尊情態各異的石獅,成為八里橋的建筑精華,也反映出當年雄厚的建橋資金。 3月8日早高峰,八里橋上車流不斷。北青報記者在現場看到,為便于機動車通行,古老的橋面被瀝青覆蓋,并施劃了交通標線。此外,北京市政路橋管理養護集團在古橋南北兩側設立了2.3米的限高梁,而且車輛限重10噸。記者現場粗略統計,高峰時段雙向兩股道每分鐘大約通過20輛機動車。 八里橋是一座三孔石拱橋,為方便漕船通行,中孔明顯高于兩個邊孔。數百年的河水沖壓、車輪碾壓,橋中孔西南側由花崗巖石塊壘砌的金剛墻明顯向外膨脹,文物工作者稱其為“歪閃”,這是八里橋最主要的一處傷病。 就在古橋上游(西側)約150米處,經過近一年的施工建設,一座鋼筋混凝土修造的板拱橋已經完工。據現場工人介紹,新八里橋有望在5月“接班”老橋。此后老橋將進行修繕,不再通行機動車。 追訪 古橋“兩頭低中間高” 存在嚴重交通安全隱患 “上世紀90年代中期,八里橋曾經進行修繕,當時在其旁側臨時修建了一座用腳手架和木板臨時搭建的橋。工程結束、重新通車的竣工儀式上,我們學校高年級學生還在橋上表演,合唱電視劇《四世同堂》的主題曲。”1988年出生的楊城曾就讀于八里橋小學,這是他對八里橋為數不多的兒時記憶。 楊城家住通惠河北岸,要去通惠河南岸的八里橋地鐵站,古橋是必經之路。聽說新老交替后老橋將禁止通行機動車,楊城表示這是應該的,并認為這一措施來得有點兒晚。 在楊城看來,首先機動車的碾壓不利于延長文物壽命,更加劇了護欄等石構件被撞的風險。據楊城回憶,八里橋的石欄板、石獅、橋上的大運河遺產界樁都曾被機動車撞傷,甚至還有人在古橋石欄板上噴涂小廣告。相關部門為八里橋減負所安裝的限高裝置,也曾被運輸渣土的重卡撞毀。后來文物部門被迫安裝了金屬護欄,以保護古橋。 其次,從公共安全角度講,八里橋的坡度結構并不適宜機動車通行。楊城表示,八里橋不是一座平坦的石橋,其高高隆起的橋面中部明顯高于兩端,造成南北兩頭“互不相望”,只有機動車行駛到橋中間時,橋兩端過馬路的行人才能發現來車。如此一來,行人遇到意外情況躲閃不及,司機的視野也同樣不佳,存在嚴重的交通安全隱患。 此外,八里橋的文物價值也沒有得到完整體現。“北京大力推動‘三個文化帶’建設,其中就包括運河文化帶,而八里橋正是大運河上的重要文物。”楊城表示,就整個北京來講,八里橋和盧溝橋一樣,都曾經見證國人抵御外來入侵,盧溝橋是七七抗戰的爆發地,而1860年清軍曾在八里橋抗擊英法聯軍,這便是歷史上著名的八里橋之戰。同為重大歷史事件的“親歷者”,八里橋的知名度卻遠不及盧溝橋。 見證 80年代古橋曾屢遭水毀 修修補補沿用至今 畢業于清華大學的孔慶普先生,1950年分配到北京市建設局,負責橋梁養護與管理等工作,以及建立北京市政橋梁的技術檔案。孔老多年的積累,于2014年著成《中國古橋結構考察》一書。今年,孔老已是91歲高齡。 據孔慶普介紹,在1950年的技術檔案中,北京的古代橋梁登記有155座。其中石梁橋97座,先后拆除90座,改造7座;石拱橋40座,先后拆除27座,尚存13座;磚石混合結構拱橋7座,先后拆除4座,尚存3座;石臺木梁橋11座,后全部被拆除。而遺存下來的古橋,大部分還能通行各種車輛,八里橋便是其中之一。 北青報記者從孔老的資料記載中發現,八里橋在1983年至1986年之間曾多次遭遇水毀并進行修繕。例如,在1984年1月,永通橋北側橋拱及其相關建筑結構出現塌落等問題,橋欄桿懸架于空中,當年5月市政府撥給文物局修理八里橋專款20萬元等。記者探訪時也發現,八里橋東側橋墻的花崗巖石塊中間夾雜著一塊類似于古橋望柱的石構件,疑似上世紀80年代維修橋墻留下的痕跡。 回應 古橋歪閃處將進行拆砌 未來擬建“八里橋紀念館” 北青報記者從朝陽區文委文物科相關負責人處了解到,盡管八里橋西側的新橋已初具規模,但市交通委尚未將老橋移交給文物部門,因此目前八里橋仍是一處擁有文物身份的市政交通設施,“要等移交完成之后,針對老橋的修繕工程才能開始實施。”上述負責人透露,目前修繕方案已交國家文物局審批,修繕工程預計今年啟動。 記者了解到,有著573年歷史的八里橋曾歷經多次修繕,“最近一次修繕是在大運河申遺期間,以搶險修繕和環境整治為主。”該負責人介紹,文物部門每年都會對八里橋進行觀測,發現歪閃愈發嚴重,尤其是中孔西南角。 即將進行的這次修繕將主要針對橋體的局部歪閃進行拆砌,排除內部安全隱患。同時,橋面的瀝青也將被鏟掉,恢復古橋過去的石板路,“石板位于瀝青以下大約30厘米處”。 談到古橋東西兩側金屬護欄的存廢,該負責人表示,這兩排護欄的作用是保護石欄板,以及防撞、防止噴涂小廣告等。護欄未來是拆是留,仍需要非常慎重地對防護條件進行考量。此外,為延長文物壽命,修繕完成后八里橋將不再通行機動車。 八里橋不僅是中國古代橋梁建筑的杰作,還見證過重大歷史事件。咸豐十年(公元1860年),英法侵略軍攻陷天津、通州后,清軍為保衛北京在此浴血奮戰,狙擊侵略軍。 上述負責人透露,為了更好地挖掘八里橋的文化內涵,文物部門設想在古橋東南角建立一座紀念館,“今后的永通橋將和盧溝橋一樣,獲得良好的保護。” 延伸 “抗壓力”強大 仍有諸多古橋通行機動車 目前北京仍通行機動車的古橋,并不止八里橋一座。據北京史地民俗學會秘書長梁欣立介紹,建成于1192年的廣利橋(后改稱盧溝橋),上世紀70年代還在走行公交車,甚至行駛過重400多噸的燕山石化特殊車輛。1985年,北京市政府宣布盧溝橋光榮“退役”,車輛改走盧溝新橋。 梁欣立走訪過北京古橋240余座,著有《北京古橋》一書。他告訴北青報記者,隨著時代變遷、科技進步,很多古橋或廢棄、或被掩埋、或被拆除、或成為不可移動文物。而“幸存者”當中有不少還能服務現代交通,例如后門橋、北海大橋、朝宗橋、故宮的東華門內石橋、十三陵諸多石橋等。 北青報記者走訪看到,始建于1285年的萬寧橋,位于地安門以北、鐘鼓樓以南,橫跨在什剎海向東流的御河河道上。因地安門俗稱后門,百姓也稱萬寧橋為“后門橋”。后門橋雖然規模不大,僅為單孔石拱橋,但其連通地安門外大街,過往車輛頻繁,其中不乏大客車。古橋現為全國重點文物保護單位。 當然,北京“壓力”最大的古橋,還當屬昌平區的朝宗橋。朝宗橋始建于明正統十二年(公元1447年年),七孔花崗巖石拱全長130米,橫跨北沙河,現為市級文保單位。朝宗橋連接京藏高速進京方向輔路、交通繁忙,并未像八里橋設立限高梁,經常有重載卡車通過,由此可見中國古橋強大的承載力。 文并攝/本報記者 崔毅飛 |

相關閱讀:

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

3d2ee461-fb24-42f1-9ae5-b02b8df2657a.jpg)