一、下黨村基本情況

下黨是習近平總書記長期牽掛的地方。該位于壽寧縣西南部,距離壽寧縣城35公里,共有309戶,1341人。過去的下黨地處偏僻,交通不便,是一個十分典型的貧困村,當地民謠:“地瓜當糧草,火籠當棉襖,棕衣當被倒”,是村民生活的真是寫照,有的人甚至一輩子都沒到過鎮里。如今的下黨,在習總書記和各級黨委、政府的關心、關懷下,尋找到了一條切實可行的“旅游扶貧”之路,正大步流星地向小康邁進。

二、背景旅游資源

下黨雖是貧困村,但文化和自然景觀等旅游資源極為豐富,單體景點景觀級別高、知名度廣、影響力大。

(一)經典紅色資源,具有全國性的知名度。

1、“夢文化”資源。習總書記在寧德任地委書記時曾三次披荊斬棘親臨下黨調研指導工作。總書記身體力行,踐行群眾路線,推動領導干部“四下基層”,留下了“堅持走群眾路線、密切聯系服務群眾、攻堅克難現場辦公、幫助群眾解決發展難題”的寶貴精神財富。習總書記在2014年的“蘭考講話”中作了充滿深情的長篇幅回憶。習總書記提出的“中國夢”和“擺脫貧困”重要思想里的許多光點曾在這里孕育。

2、“紅土地”資源。1934年7月,尋淮州、粟裕、劉英率中央紅軍北上抗日先遣隊,從江西瑞金出發,8月26日進入壽寧,途經下黨鸞峰橋。為了支持當地黨組織開展工作,先遣隊聽了當地黨組織的匯報后,就地鎮壓了倆個下黨村的反動土豪。同時,下黨優勢閩東蘇區的重要組成部分,粟裕、葉飛、范式人、陳挺等前輩曾在這里留下光輝足跡。

(二)古建筑文化資源,具有世界級的影響力。

1、廊橋文化資源。下黨共有古廊橋3座,與周圍的4座廊橋構成廊橋群,其中“單拱跨度世界第一”的鸞峰橋,是習總書記第一次到下黨時開會、辦公、就餐、休憩的場所,橋長47.6米,寬4.9米,孔跨37.2米,被譽為“世界廊橋之最”,現為全國重點文物保護單位,并被列入世界物質文化遺產預備名錄,造橋技藝是“世界非物質文化遺產”。

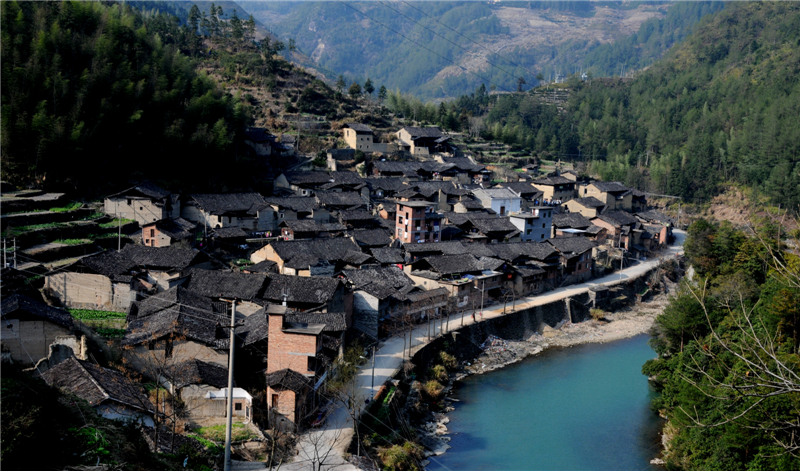

2、古民居資源。下黨境內許多古建筑、古民居保存完好,古村落、古民居基本保持原貌,下黨村是全國第三批傳統村落,與碑坑村、楊溪頭村、下屏峰村構成“詩畫鄉村”美麗畫卷。

(三)名人文化資源,具有華人世界級的唯一性。

我國古代通俗文學鼻祖馮夢龍,于明崇禎七至十一年任壽寧知縣,著有《壽寧待志》一書。可以說,凡是有華人的地方就有馮夢龍的影響。明代壽寧隸屬福建建寧府,府治設建甌。馮夢龍到壽寧上任和多次前往府治述職,曾途徑下黨,留下了許多事跡故事,是被習總書記譽為“勤政愛民”的古代廉吏、能吏代表人物。

(四)自然景觀資源,具有國家級地質遺跡觀賞性。

下黨鄉境內生態環境、自然景觀良好,沿河兩岸懸崖峭壁,青山如黛;河灘石蛋,磊疊成群,地質遺跡明顯。或雄偉如獅,或峭尖如筆。雙獅巖、妙筆峰,肖形肖物,栩栩如生;九形溪、五龍石,形象逼真,寓意玄妙。

(五)人文資源,具有強力推進工作的作用性。

下黨是全國旅游扶貧試點村、全國傳統村落、福建省委黨性教育基地。

下黨依托良好的自然景觀優勢和深厚的人文底蘊,必將成為海峽西岸生態、文化、休閑、觀光旅游的一顆璀璨明珠。

三、旅游扶貧主要做法

(一)準確定位,走好路子。下黨的扶貧之路充滿艱難曲折,在摸索了近30年之后,隨著旅游成為人們生活必需品的形勢發展,下黨才從“農業做不大,工業難發展”的困境中找到了一條“旅游扶貧”的發展之路,明確下黨“小延安?夢之鄉”的發展定位,樹立“廊橋古韻?故事下黨”的宣傳形象。

(二)挖掘資源,講好故事。立足豐富的旅游資源,特別是習總書記“三進下黨”的故事,發動“壽寧在線”網友和作家、攝影家、書法家協會,多次開展“采風”活動,充分挖掘下黨文化內涵,以“夢文化”為主題,貫穿旅游全程,在下黨全境,處處讓游客感受到文化與自然環境和諧相生的優美旋律,感受到習近平總書記“看得見山、望得見水、記得住鄉愁”的體驗。注重挖掘習近平總書記三進下黨留下的寶貴精神財富,加強與中央黨校、省委黨校的溝通聯系,策劃建設“中國下黨黨性教育實踐教學基地”,把下黨建成“再學習、實體驗、照鏡子、辦實事”的“小延安”式的改革開放新時期創新型黨員干部學習基地、修行基地,成為福建省首個“全國地方黨性教育特色基地”。積極爭取福建省委組織部支持,將全省組織系統和黨校系統干部培訓資源導入下黨村,對參與培訓的干部進行黨的群眾路線主題教育實踐環節教學,通過全省組織系統干部培訓資源的導入帶動下黨村紅色生態鄉村旅游項目的先期開發和建設。

(三)規劃先行,完善基礎。按照旅游標準要求,注重規劃先行,堅持“修舊如舊”的規劃思路,完成《下黨村傳統村落保護性修復規劃》,對下黨外村明清古民居和古廊橋鸞峰橋進行保護性修復和開發,推進傳統村落的保護開發工作。立足地理資源、生態環境、領導關注等后發優勢,按5A標準完成《下黨村紅色生態文化旅游區總體規劃暨近期修建性詳細規劃》,高起點規劃旅游資源,努力把下黨建設成改革開放新時期走群眾路線、促四下基層、轉工作作風、樹干部形象的國家級生態文化旅游體驗地。同時,有效整合自然和文化旅游資源,整修習總書記徒步道,完善亭臺樓閣、景觀景點、標識標牌、路燈、廁所等基礎設施建設,科學合理打造美麗下黨。

(四)產業融合,科學扶貧。產業融合是下黨走旅游扶貧之路,“脫貧致富”的重頭戲。一是融合茶業,構筑茶旅觀光點,成立夢之鄉農業綜合開發有限公司,建設1600多平方米的標準化廠房,創建了“福山水”、“下鄉的味道”兩個茶葉品牌,預計2015年從茶廠利潤中村財能夠增收5萬以上,2016年后村財增收每年能達10萬以上。將全村茶葉分成6個片區,實行片長負責制,加強合作社管理,確保茶葉品質,并與茶農簽訂購銷合同,優先優價收購,確保村民穩定增收。二是融合農業,利用下黨農業上發展臍橙、板栗、獼猴桃的優勢,建立農業“采摘體驗園”,綠化、美化園區入口,建設園區內道路、休息點等。三是融合三產,扶持發展“農家樂”、“民宿”各4家;四是融合加工業,以習總書記當年下鄉的“菜譜”為藍本,創立“下鄉的味道”品牌,發展農副特產商品,設立了展示、購物窗口。引進一家食品加工企業合作開發下黨涼茶飲料,將習總書記三進下黨的故事植入下黨涼茶,賦予下黨涼茶質樸、原生態和鄉愁的品牌內涵,讓“下鄉去,嘗嘗下黨涼茶的味道”成為下黨涼茶的品牌核心價值。建設下黨村網上電子商務交易和微信營銷平臺,通過宣傳引導,吸引一些具備一定文化知識、熱心回鄉創業的年輕人回下黨村參與電子商務運營,示范和帶動部分村民更新觀念,拓展思路,增加非農收入。

(五)創新方式,強化造血。扶貧的成敗在于是否精準。圍繞如何提高科學扶貧,精準扶貧效益,穩定增加村財和村民收入等系列問題與有關部門探討研究,找到適合下黨的扶貧路子。一是用活扶貧資金,推行“造血式”扶貧。采取村社合作經營、村企聯辦,讓村民變股東,提高村財和村民收入,又調動合作社的經營積極性。目前村社合作已投入資金30萬元,新開高優白牙奇蘭茶園100畝,錐栗50畝,優質高產油茶園500畝。二是創新工作模式,實施科學扶貧。下黨村和南安市蓉中村簽訂友好村共建協議,采取企業進村、老板入戶、結對幫扶、貧富互助的方式,讓農民成為產業的主人和真正的受益人,提高精準扶貧,科學扶貧效益。下黨村和蓉中村創新模式,由“三企加省軍區”牽頭,策劃實施中國第一個扶貧定制茶園“下鄉的味道”項目,合力探索了一條全新的扶貧路子,變“授之于魚”為“授之予漁”。三是“公司+合作社+農戶”聯動扶貧。組建下黨村夢之鄉農業綜合開發有限公司,引導6名返鄉創業青年成立下黨野山羊養殖合作社,由合作社出面邀請本村30多戶貧困戶加入合作社,合作社出資建設養殖基地,并聘請貧困戶養殖野山羊,進一步提高貧困戶收入。通過這種方式吸引在外務工年輕人返鄉創業就業,努力把村里的部分年輕人培育成黨員,培養成企業的技術骨干、營銷能手和管理型人才,不斷提高村財和村民收入。

(六)改善民生,解決難題。協調解決群眾生產生活中的突出問題作為重中之重。在基礎設施建設方面,針對廊橋到村部路況差的問題,投資20多萬元進行道路硬化;針對部分村民家中逢雨積水和污水難排的問題,投入16萬元修建排洪水溝,鋪設外村排污管道;針對村民子女上大學資金緊張和部分困難黨員群眾經濟拮據的問題,籌措安排助學金1.9萬元,獎勵本村13個大學生和16個高中生,安排慰問金4.3萬元,慰問困難群眾和黨員150余戶;針對傳統村落旅游基礎設施不齊全的問題,籌集投入200多萬元,按照3A級景區的標準完善基礎設施建設。同時,多方爭取籌措項目資金達1200多萬元,其中用于扶貧、基礎設施建設、舊房修繕等工作經費460萬元。

(七)加強宣傳,提升品牌。積極爭取新華社福建分社和新華網福建分公司支持,策劃“下黨影像”主題宣傳推介專欄,建立下黨村微信公眾號,通過互聯網、電視節目和微信、微博、新聞客戶端等媒介,將下黨的歷史故事、民俗風情、廊橋文化、群眾路線故事、扶貧助困等信息向外界推送,進一步提升下黨的知名度。邀請國內慈善家、企業家與下黨村民結對幫扶,通過與省文聯攝影家協會舉辦下黨自然和民俗采風、與省文聯書法家協會舉辦中秋廊橋筆會等形式提升下黨村文化品位和美譽度。策劃“中國下黨水幕黨課”項目,提升下黨黨性教育基地的內涵和吸引力。 |